Der Baum

Die Kraft der Erde und das Licht der Sonne

Jeder, der schon ein Mal am Mittelmeer Urlaub gemacht hat, ist dem Olivenbaum mit Sicherheit begegnet. Olivenbäume prägen zusammen mit Wein, Feigen und heute auch Zitrusfrüchten die Landschaften rund ums Mittelmeer.

Über 150 verschiedene Olivenbaumarten sorgen in den verschiedenen Ländern inzwischen für eine Geschmacksvielfalt fast wie beim Wein.

Der Ursprung des Olivenbaums liegt in der Gegend des östlichen Mittelmeeres. Heute wie damals ist der Mittelmeerraum das klassische Anbaugebiet. Dort wachsen weit über die Hälfte der weltweit über 850 Millionen Olivenbäume. Im gemäßigten Mittelmeerklima finden Olivenbäume ideale Lebensbedingungen, denn sie brauchen viel Sonne, im Herbst ordentlich Regen und vertragen keine großen Temperaturschwankungen und nur ein paar Tage wenig unter 0°C. In der niederschlagsarmen Sommerzeit versorgen sie sich über die bis zu 6 Meter in den Boden reichenden Wurzeln mit Wasser. Durch diese Fähigkeiten gedeihen sie auch auf kärgstem Boden.

Bei sorgfältiger Pflege werden Olivenbäume einige hundert Jahre alt und in Einzelfällen bis zu 20 Meter hoch. Die ersten Früchte trägt er je nach Baumart nach etwa 4-10 Jahren. Im Schnitt trägt ein Olivenbaum pro Jahr ca. 20 Kilogramm Oliven, was am Ende ungefähr 3-4 Litern Olivenöl entspricht.

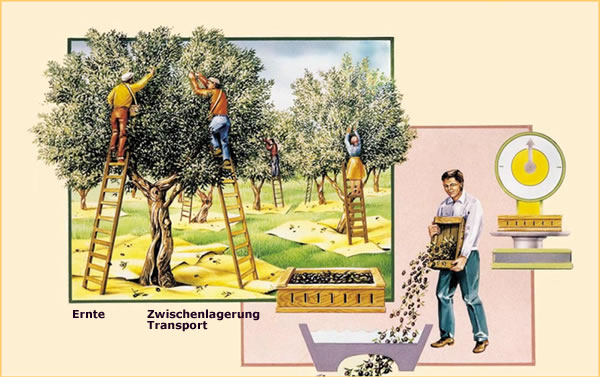

Die Ernte

Sie selbst ist ein sehr arbeitsaufwendiger Prozess.

Der Erntezeitpunkt muss sehr sorgfältig abgepasst werden, denn der Reifegrad der Oliven bestimmt im wesentlichen mit die Qualität und auch die Menge des gewonnenen Öls.

Man sagt, dass die Oliven dann erntereif sind, wenn ihr Grün ins Violett übergeht. Das ist je nach Art und Lage der Bäume zwischen Oktober und Februar. Innerhalb dieses Zeitraums bestimmt letztlich der Olivenölbauer selbst den exakten Erntezeitpunkt. Im grünen Zustand geerntete Oliven sind meist etwas intensiver und bitterer im Geschmack, vollreife und leicht überreife Oliven ergeben ein eher süßes Öl mit wenig oder keinem Bitterton. Letztlich ist es immer wieder die Olivensorte oder die Mischung, die den Geschmackscharakter bestimmt.

In den meisten Regionen, besonders in steileren Hanglagen, werden die Oliven nach wie vor von Hunderten von Frauen und Männern liebevoll und sorgfältig in Handarbeit geerntet. In einigen Gegenden, besonders in Ebenen, können Rüttelmaschinen eingesetzt werden. Das hängt jedoch auch davon ab, ob die Baumstämme es zulassen und ob die sonstigen örtlichen Gegebenheiten den Einsatz der Geräte möglich machen. In anderen Gegenden werden die Oliven mit langen Stangen vom Baum geschlagen und in Netzen gesammelt. Heute werden mehr und mehr Abstreifgeräte eingesetzt, die die Oliven mehr schonen, als das Abschlagen, dass neben der Rüttelmaschine in Spanien bei den Riesenkulturen noch üblich ist. Bei höheren Bäumen werden die Oliven gesammelt.

Das kann auch zu Fruchtbeschädigungen führen. Sind die Bäume spalierartig angordnet (super-intensiver Anbau) und nicht über 2 m hoch, können automatische Erntemaschinen eingesetzt werden. Bei hohem Arbeitskräftemangel lässt man die reifen Früchte auch schon mal in ausgelegte Netze fallen, von wo sie dann eingesammelt werden – ohne Hoffnung auf gute Qualität.

Trotzdem gibt es mehr und mehr Bewässerungssysteme, um die Ernte gleichmäßiger zu halten und starker Trockenheit zu begegnen. Heute tun sich in manchen Gegenden dadurch allerdings neue Umweltprobleme auf.

Die Olive ist eine sehr empfindliche Frucht, die bei der Ernte nicht verletzt werden darf, da sonst die Qualität des Öls leidet. Um die beste Ölqualität zu erhalten, sollten zwischen Ernte und Pressung höchstens 1 – 3 Tage vergehen.

Je frischer die Olive in die Presse kommt, desto größer bleibt der Anteil wichtiger sekundärer Pflanzenstoffe.

Baumpflege (insbesondere Beschnitt) und Ernte stellen den kostspieligsten Teil der Olivenöl-Herstellung dar. Dabei entstehen ca. 75 % der Kosten.

Ölgewinnung

In einer einzigen Pressung entsteht natürliche Qualität.

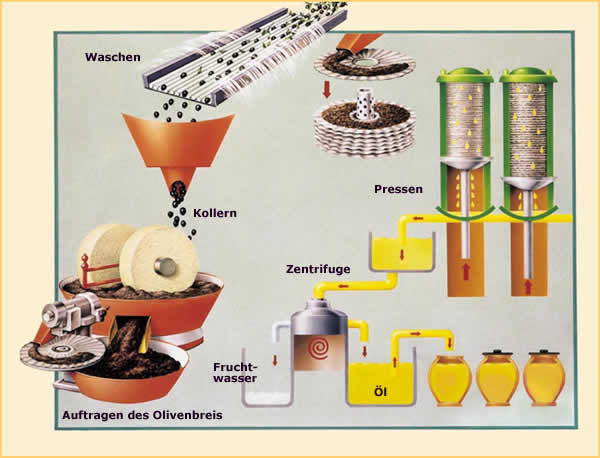

Heute unterscheiden wir generell zwei verschiedene Pressmethoden, die aber nach dem gleichen Prinzip verfahren: Ölgewinnung aus der Frucht des Baumes ausschließlich durch mechanisches oder sonstiges physikalisches Verfahren mit lediglich Waschen, Dekantieren, Zentrifugieren, Filtrieren.

Das ist möglich durch traditionelle hydraulische Pressen und durch moderne Endlos-Extraktionsmaschinen.

Wenn die Oliven die Ölmühle schnell und in einem einwandfreiem Zustand erreicht haben, beginnt dort die Verarbeitung. Zunächst werden sie maschinell von Blättern und Zweigen befreit und vorsichtig gewaschen.

Danach kommen die Oliven in den sogenannten Kollergang. Der Kollergang ist die eigentliche Mühle, eine Art riesige Schüssel mit hochkant stehenden, rotierenden Steinen. Darin werden die Oliven samt ihren Kernen ca. 20-25 Minuten lang zu einem Brei gemahlen.

Dieser Arbeitsgang dient dazu, den enzymatischen Prozess – das Trennen der Öltropfen von der Pulpe – zu bewirken. Das wiederum ermöglicht das Freisetzen wichtiger Fettbegleitstoffe, die den Aromen und dem Ernährungswert ihren besonderen Charakter geben.

In der traditionellen Mühle wird der Brei auf runde Matten aufgetragen, zu einem Turm gestapelt und dann hydraulisch gepresst.

Früher fand sowohl die Zerkleinerung der Oliven als auch die Pressung mittels Menschen- bzw. Tierkraft statt. Zu der Zeit gab es schon mal eine zweite Pressung, auch mit warmen Wasser. Aus dieser Zeit stammen die Begriffe „kaltgepresst“ oder „erste Pressung“. Sie wurden bis heute gerne zur Qualitätsaussage verwendet. Ab 1. November 2003 dürfen nur noch solche Olivenöle den Zusatz „kaltgepresst“ oder „erste Kaltpressung“ tragen, die bei einer Temperatur von max. 27°C gepresst wurden.

Die herausgepresste Flüssigkeit (eine Mischung aus bitterem Fruchtwasser und Olivenöl) kommt dann in die Zentrifuge, in der das Fruchtwasser vom Öl getrennt wird. Das so gewonnene Öl ist ein vollkommen natürlicher Fruchtsaft, der meist noch gefiltert wird. Je nach Klima, Boden, Lage, Art der Frucht und Reifegrad schmeckt es grün oder fruchtig, würzig oder mild, rassig oder fein oder manchmal auch mandelbitter.

Bei Olivenöl gibt es eine Geschmacksvielfalt wie bei keinem anderen Öl.

Bei dem Pressvorgang handelt es sich um einen natürlichen Vorgang, bei dem der Olivenbrei weder erhitzt noch mit anderen Zutaten vermischt wird.

Bei der traditionellen Methode werden insbesondere die wertvollen sekundären Pflanzenstoffe, z.B. die Phenole und das Oleuropein , geschützt. Gefahr hinsichtlich der Qualität besteht bei nicht sachgemäßer Reinigung der ausgepressten Matten. Der Arbeitsprozess ist zeitaufwändiger. Der ausgepresste Trester wird aus den Matten geschlagen und an Exraktionsfirmen verkauft.

Die modernen Pressmethoden

Die sogenannten Endlossysteme bieten einen Non-Stop-Einsatz und haben eine dementsprechend höhere Kapazität. Das führt dazu, dass mehr Oliven zum richtigen Reifezeitpunkt verarbeitet werden und wesentlich weniger Oliven vor der Presse lagern müssen. Hinzu kommt die bessere Hygiene bei der Herstellung durch Edelstahl. Und ein etwas höherer Ertrag.

Wenn die Oliven die „Ölmühle“ schnell und in einwandfreiem Zustand erreicht haben, werden sie in großen, luft-durchlässigen Containern für ca. 6 Std. gelagert und von dort in einen großen Trichter geschüttet. Ein Transportband bringt die Oliven hoch zur Saugstation, wo Blätter und Ästchen entfernt werden, gefolgt von der Waschstation und von dort zum zerkleinern. Das geschieht mit einem permanent schnell rotierenden Metallschwingrad. Hier unterscheidet man u.a. die Hammer- und Sichelmethode. (Einige Produzenten kombinieren die traditionelle Steinmühle mit den modernen Extraktionsgeräten.)

Der entstandene Olivenbrei wird dann mittels eines Schneckensystems ca. 20 Minuten gerührt. Bei diesem Rührprozess (auch malaxieren genannt) findet der enzymatische Prozess seine Fortsetzung. Hier werden Begleitstoffe freigesetzt, die u. a. dem Öl sein aromatisches Profil geben. Es wird immer üblicher, den Rührprozess abgedeckt gegen Lufteinwirkung durchzuführen oder sogar mittels Inert-Gas Luftfrei zu halten – Prozessphasen, die helfen, die Stabilität des Öls zu erhöhen.

Je nach Breikonsistenz wird auch Wasser zugesetzt oder die Seitenwände etwas temperiert. In Schläuchen kommt der Brei in den Dekanter, wo in einem Arbeitsgang das Öl vom Fruchtwasser und vom Trester automatisch getrennt wird.

In der anschließenden Zentrifugier-Station findet die restliche Trennung von Fruchtwasser und Öl statt.

Auch bei der modernen Pressmethode darf nur dann „kaltextrahiert“ etikettiert werden, wenn beim Arbeitsprozess die Temperatur von 27°C nicht überschritten wird.

Eine besonders schonende Pressung ist die „Sinolea“- Methode, bei der in einer ersten Phase das Öl sehr schonend aus dem Brei heraus tropft und der Restbrei dann wie oben mittels Dekanter gewonnen wird. Noch schonender ist die Gewinnung mit entsteinten Oliven, die eine Qualität ähnlich dem sogenannten „Tropföl“ möglich machen.